الحالة المعيارية لأخلاقيات النشر، كانت تقتضي بقاء اسم الطالب السابق والناشر المتهمين بالتحرش سرًا لحين صدور إدانة قضائية نهائية، وهذه السرية حق المتهم من جهة وحق المجتمع من جهة أخرى، لأن التضحية بهذا الحق تُعد عدوانًا على روح العدالة التي لا تنقصها إكراهات جديدة.

لكن السوشيال ميديا فرضت سطوتها، وأصبح اسم المتهم الشاب معروفًا، هو أحمد بسام ذكي، والناشر هو محمد هاشم. وسأضطر آسفًا لتناول الحالتين بالاسمين، لأن غير ذلك سيكون هزلاً. قُضي الأمر وأصبح الاسمان شائعين.

الإخفاق الأول لدى المناهضين للتحرش يتمثل في عجزهم عن كبح غضبهم، وهذا مرض من أمراض الضحايا ينتقل بالعدوى من الجلاد.

وأنا أعتقد أن من يريد أن يكسب قضية عليه أن يقاوم العدوى وألا يتصرف بوصفه ضحية حتى لا يخسر قضيته. لا الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال يجب أن يتصرف كضحية ولا المناهض للاستبداد ولا المناهض لتفصيل من تفاصيل الاستبداد «التحرش» يجب أن يتصرف كضحية. على المناضل ألا ينسى إنسانيته.

إذا نظرنا للقضية الأقل تعقيدًا من قضيتي التحرش المثارتين، قضية المتهم الشاب أحمد بسام ذكي سنجد أن الموقف منه قسم المعلقين إلى فريقين، بغض النظر عن النسبة: فريق حكم في القضية بالإدانة قبل القضاء، وهذا الفريق وضع كل إخفاقات أحلامه وكل كراهيته للظلم في هذه القضية.

والفريق الثاني يدافع عن الولد بشتى السبل، استعطافًا أحيانًا وتبجحًا وتبريرًا أحيانًا أخرى، ويضم خليطًا من أبناء الطبقات المستفيدة من حالة اللاعدالة، وبعض ممن ملأ الوعظ أدمغتهم بخطاب عنف ضد المرأة، وخطاب تسليع يعتبرها مالاً سائبًا ومتاعًا مكشوفًا ينادي اللصوص الأبرياء!

حالة محمد هاشم أكثر تعقيدًا، اختلطت فيها الأطراف .

المحامية التي تولت تقديم بلاغ المدعية في قضيته، أدانته مبدئيًا وأعلنت استعدادها لتبني كل البلاغات ضده، متصورة أن موقفها هذا شجاعة، باعتباره وقوفًا في وجه أصنام اليسار. هذه المحامية

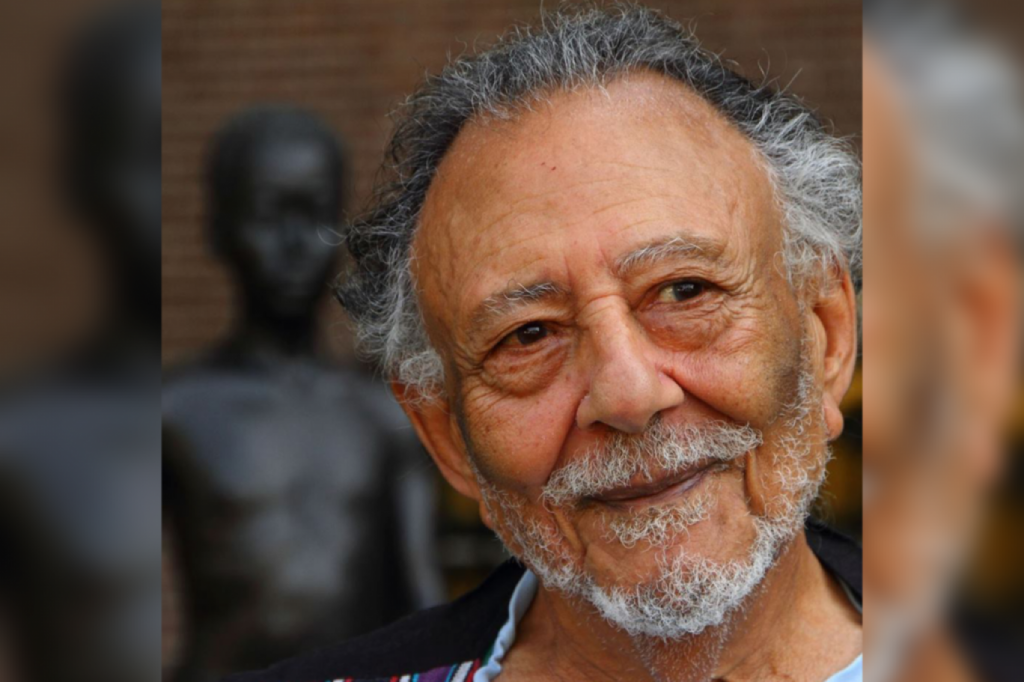

في المقابل كان هناك طلب السكوت عن اتهام هاشم لأنه مناضل، وهذه غلطة للصديق رءوف مسعد في رد فعله الأول. وأجرؤ أن أصف هاشم بالصديق كذلك رغم ندرة ما نلتقي.

وفي مقابل ميل المحاربين القدامى لتبرئة صديق، هناك شباب المناضلين، وبينهم رشا عزب التي أُقدِّر صلابتها أكبر تقدير، وأراها تطلب أقصى العقوبة لـ «العم هاشم» بعاطفة البنت المصدومة من أب، لكنها في الحقيقة تعبر عن غضب جيل أخفقت ثورته لأسباب عديدة بينها إخفاق الآباء.

الجيل الجديد محق، لأن الآباء كان يجب أن يروا أبعد ولم يروا، وقد شابت الثغرات نضالهم عبر عقود طويلة ، والسبب واحد دائمًا، وهو استخدام المبادئ القانونية والأخلاقية استخدامًا نفعيًا: ومن ذلك إنكار حق الخصوم في التعبير عن أنفسهم، والتشفي فيهم عند تنكيل السلطة بهم، وإصدار الأحكام وعقد التحالفات السريعة دون تبصر. وكل هذا لا يجب أن تقع فيه الأجيال الجديدة.

وبعيدًا عن الاختلاف بين جيلين معارضين، هناك أنواع أخرى من المتداخلين تضم الحلف المتقاتل في الظاهر، المتآلف في العمق ضد اليسار وضد النضال وضد التفكير الحر. ممثلو الثورة المضادة متسقون مع أنفسهم في فرحهم بسقوط محمد هاشم ، فما بال الإسلاميين لا يتعلمون خطورة الفرح في الخصم، ولا خطورة الاستعجال في إصدار الحكم.

لدينا اتهام لهاشم متأخر عامًا أو أكثر، استدعى بدوره اتهامات متأخرة عشر سنوات. والاتهام المتأخر مبرر عندما يكون المُتهم صاحب سلطة، ما حتَّم على المدعي الانتظار حتى يترجَّل المتهم عن سلطته؛ فما السلطة التي كانت لدى هاشم وترجل عنها اليوم؟ وما الموانع التي كانت لدى الشاكيات وسقطت عنهن؟ لابد أن نسمع إجابات هذه الأسئلة منهن.

وبوضوح تام أقول: لا الطيبة، ولا الكرم، ولا النضال، ولا الاستعطاف بالسن والهزال الشديد الذي صار إليه الرجل، ولا أي شيء يبرر جريمة. وفي الوقت نفسه فكون إحداهن أو أحدهم ضحية محتملة لا يمنحها أو يمنحه امتيازًا أخلاقيًا ليُصبح مُصدَّقًا من حيث المبدأ.

أعتقد أن التسرع بالاستجابة العنيفة يؤشران إلى إخفاق بالغ. لقد تصرفنا تصرف الضحايا فاقدي المناعة ضد عدوى العنف. وابتكرنا ما هو أخطر: توجيه الاتهام وتوقيع الحكم وإنزال العقوبة في جملة واحدة. وهو ما لم تفعله أية سلطة مستبدة.

ربما نكون قادرين على التخلي عن دور الضحية لو أدركنا أن الثورات لا تقوم بمثل السهولة التي قامت بها ثورة ٢٥ يناير، وأن الأحلام لا تموت بمثل تلك السهولة التي نتصور أن حُلم التغيير قد مات بها. وإذا أمكننا التمسك بإنسانيتنا ووعينا؛ فهذا نضال كاف لهذه المرحلة.